In Deutschland sind über 300.000 Menschen von Zöliakie, bzw. Glutenunverträglichkeit betroffen.

Auch wenn eine Zöliakie typischerweise entweder im frühen Kindesalter oder zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auftritt, so kann eine Glutenunverträglichkeit grundsätzlich in jedem Lebensalter ausbrechen.

Die chronische und lebenslängliche Erkrankung des Dünndarms wird vom Klebereiweiß Gluten ausgelöst, das in vielen Getreidesorten, wie Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste und Hafer enthalten ist.

Die Symptome einer Glutenunverträglichkeit sind vielfältig und erschweren die Diagnose. Typische Symptome einer Zöliakie sind Verdauungsstörungen, wie chronischer Durchfall und Verstopfung.

Eine Glutenunverträglichkeit kann sich aber auch in stummem Formen mit vielfältigen diffusen Beschwerden äußern. Dazu zählen z.B. Müdigkeit, allgemeines Krankheitsgefühl, Erschöpfung und Kraftlosigkeit, Nervosität, Osteoporose, trockene Haut, Blutarmut, sowie Übelkeit, Appetitlosigkeit und starkem Gewichtsverlust.

Nicht jeder, der an einer oder mehrerer dieser Symptome leider kommt sofort auf die Idee, dass womöglich eine Glutenunverträglichkeit dahinterstecken könnte. Und in der Tat weisen nur 10 bis 20 Prozent der Patienten die für Zöliakie typische Symptomatik auf.

Bei 80 bis 90 Prozent der Betroffenen hingegen bleiben die klassischen Symptome zum Teil oder gar gänzlich aus, sodass die Glutenunverträglichkeit unentdeckt und unbehandelt bleibt. Diese Menschen wissen daher überhaupt nichts von ihrer Erkrankung. Doch ohne Diagnose ist auch keine Behandlung, bzw. Linderung der Beschwerden möglich.

Im ersten Teil der Artikelreihe zur Glutenunverträglichkeit wurden bereits die Symptome, Ursachen und Risikogruppen ausführlich betrachtet. Im zweiten Teil wollen wir uns nun mit der Diagnose einer Zöliakie beschäftigen.

Wie findet man heraus, ob man an einer Glutenunverträglichkeit leidet? Welche Diagnoseverfahren gibt es? Und wie zuverlässig ist eine Zöliakie-Diagnose?

Zöliakie: Verbesserte Diagnosemöglichkeiten

Galt Zöliakie früher noch als seltene Darmkrankheit, so hat sich das Bild in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Inzwischen gilt Glutenunverträglichkeit als eine Volkskrankheit, die in den Industrienationen schätzungsweise ein Prozent der Bevölkerung betrifft.

Diese Entwicklung ist u.a. leistungsfähige serologischen Tests zu verdanken. Dabei handelt es sich um Nachweisverfahren für Antigene mit Hilfe spezifischer Antikörper.

Da es sich gezeigt hat, dass ein großer Teil der Zöliakie-Patienten nicht unter den klassischen Symptomen leidet, eine Glutenunverträglichkeit aber auch in Kombination mit anderen Erkrankungen in auftreten kann und häufig asymptotisch verläuft, wurden auch die Diagnosemöglichkeiten verbessert.

Zum Einen hat die European Society of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (ESPGAN) ihre Richtlinien zur Zöliakie-Diagnose erweitert und die spezifischen serologischen Tests aufgenommen. Und auch die Bestimmungen der genetischen Disposition, bzw. Anfälligkeit für Zöliakie, sowie die Entwicklung zöliakiespezifischer Antikörper haben zu einer verbesserten Diagnose beigetragen.

Die verbesserten Diagnosemöglichkeiten haben allesamt zur Folge, dass die Glutenunverträglichkeit nun schneller wahrgenommen und häufiger diagnostiziert wird.

Vor der Diagnose kommt der Anfangsverdacht

Der Diagnose einer Glutenunverträglichkeit dabei geht immer ein Anfangsverdacht voraus, welcher sich aus einer sorgfältigen Erhebung der Vorgeschichte ergibt.

Wer unter den klassischen Symptomen einer Zöliakie leidet, über einen längeren Zeitraum eine oder mehrere der genannten Beschwerden aufweist oder selbst den Verdacht auf eine Glutenunverträglichkeit hat, sollte zunächst seinen Hausarzt aufsuchen.

Der Arzt erstellt dann die sogenannte Anamnese, welche persönliche Leidensgeschichte, beruhend auf den eigenen Erfahrungen und Erinnerungen zusammenfasst. Durch das Erfragen spezifischer, aber auch unspezifischer Beschwerden und den Befunden bei der medizinischen Untersuchung ergibt sich der Anfangsverdacht auf Zöliakie.

Zur weiteren Abklärung erfolgt dann zunächst eine Untersuchung auf verschiedene Antikörper im Blut.

Antikörperbestimmung

Sie wird hauptsächlich für die Erstdiagnose bei Verdacht auf eine Glutenunverträglichkeit eingesetzt, findet aber auch als Verlaufsuntersuchung unter einer glutenfreien Diät oder als Screening-Test Anwendung, um in Familien von Zöliakie-Patienten nach potentiell betroffenen Familienangehörigen zu suchen.

Bei einer Glutenunverträglichkeit kommt es zu einer immunologischen Reaktion, bei der der Organismus zum Einen Antikörper gegen ein Fremdantigen, nämlich das Klebereiweiß Gluten selbst, bildet (sogenannte Gliadin-Antikörper). Die Gliadin–Antikörper sind gegen das in der Nahrung, bzw. im Getreide enthaltene Gliadin (ein Reserveproteine des Weizens) gerichtet.

Zum Anderen bildet der Organismus auch Autoantikörper gegen körpereigene Autoantigene. Eine Glutenunverträglichkeit führt dabei zur Bildung von Autoantikörpern gegen Bindegewebe, das die einzelnen Muskelfasern umhüllt (Endomysium) und gegen Enzyme, die Quervernetzungen innerhalb von oder zwischen Proteinen herstellen können (Gewebstransglutaminase).

Beide Autoantikörper – sowohl Endomysium-Antikörper, als auch Gewebstransglutaminase-Antikörper – sind im Gegensatz zu Gliadin-Antikörper gegen körpereigene Strukturen gerichtet.

Eine Zöliakie ist somit eine Nahrungsmittelallergie und eine Autoimmunerkrankung in Einem und lässt sich mittels Bluttest gegen Gliadin-Antikörpern und Autoantikörper gegen Endomysium bzw. Gewebstransglutaminase nachweisen.

Das Enzym Gewebstransglutaminase (engl: Tissue-Transglutaminase; tTg) ist das Hauptantigen im Endomysium. Bei dem Gewebstransglutaminase-Antikörper und dem Endomysium-Antikörper handelt es sich daher um den gleichen Antikörper, allerdings um zwei verschiedene Nachweisverfahren.

Insgesamt können also folgende zöliakiespezifischen Antikörper getestet werden:

| Antikörper | Englische Bezeichnung | Typ | Antikörpertest |

|---|---|---|---|

| Antikörper gegen Gewebstransglutaminase | Tissue-Transglutaminase (tTg) | IgA | tTG-IgA |

| Antikörper gegen Endomysium | Anti-Endomysial Antibodies (EMA) | IgA | EmA-IgA |

| Antikörper gegen deamidierte Gliadinpeptide (DGP) | Anti-Gliadin Antibodies (AGA) | lgG | DGP-IgG/ AGA-IgG |

Bei den Antikörpertests wird immer zwischen IgA- und IgG-Antikörpern unterschieden. Der Antikörper Immunglobulin A (IgA) kommt hauptsächlich in den externen Körperflüssigkeiten vor, während der Antikörper Immunglobulin G (IgG) vor allem gegen Viren und Bakterien wirkt.

Obwohl bei Verdacht auf Zöliakie Blutuntersuchungen auf drei Antikörper vorgenommen werden können, sind nicht alle Bluttests gleich gut für die Diagnose geeignet. Bei der Beurteilung spielen die Faktoren Spezifität und Sensitivität eine entscheidende Rolle.

Die Spezifität eines Tests sagt aus, wie hoch der Anteil der gesunden Menschen ist, bei denen die Untersuchung negativ ausfällt. Die Sensitivität beschreibt den Anteil von betroffenen, also an Zöliakie erkrankten Menschen, bei denen die Untersuchung auch tatsächlich positiv ausfällt. Je höher die Spezifität und Sensitivität sind, umso besser.

Wie gut sind die drei Antikörpertests nun für die Diagnose einer Glutenunverträglichkeit geeignet?

Gliadin-Antikörpertest: Geringe Spezifität, hohe Sensitivität

Ein Gliadin-Antikörpertest hat die geringste Spezifität aller drei Antikörpertests. Das heißt, dass der Test auch bei nicht an Zöliakie Erkrankten positiv ausfällt. Denn Gliadin-Antikörper treten nicht nur bei Zöliakie-Patienten, sondern häufig auch bei gesunden Menschen oder im Rahmen anderer Erkrankungen, wie Allergien, chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen oder Autoimmunerkrankungen auf.

Denn in puncto Sensitivität sind Gliadin-Antikörpertest sehr zuverlässig. Personen mit Glutenunverträglichkeit „verdauen“ Gliadin anders, als gesunde Menschen. Beim Verdauungsprozess entstehen veränderte Eiweißstücke (sog. Peptide), gegen die Antikörper gebildet werden. Diese spezifischen Antikörper gegen deamidierte Gliadinpeptide (DGP) können mittels Bluttest nachgewiesen werden. Bei Zöliakie-Patienten fällt der Test daher i.d.R. positiv aus.

Aufgrund der geringen Spezifität, bzw. Aussagekraft spielen Gliadin-Antikörper bei der Diagnostik einer Zöliakie nur noch eine untergeordnete Rolle. Bei der Therapieüberwachung hingegen sind Gliadin-Antikörpertests nach wie vor wichtig. Denn die Konzentration an Gliadin-Antikörpern sinkt bei einer glutenfreien Ernährung und gleichzeitigem Abklingen der Krankheitssymptome ab.

Endomysium-Antikörpertest: Höchste Spezifität, sehr gute Sensitivität

Am zuverlässigsten bei der Diagnose einer Glutenunverträglichkeit galten bisher die EmA-IgA-Antikörper. Antikörper gegen Endomysium (EmA) lassen sich bei über 90 Prozent der Zöliakie-Patienten nachweisen. Je höher die Konzentration, umso ausgeprägter ist auch der Verlust an Dünndarmzotten.

Der Nachweis von Endomysium-Antikörpern wird mittels eines sogenannten indirekten Immunfluoreszenztests durchgeführt. Dieser ist mit einem hohen Preis- und Arbeitsaufwand verbunden, da der Test eine hohe Qualifikation des Laborpersonals erfordert, die Erfahrung beim Ablesen und Auswertung der Immunfluoreszenzmuster haben.

Ein Antikörpertest auf EmA-IgA-Antikörper eignet sich jedoch nicht nur bei der Diagnose, sondern zur Therapieüberwachung. Wie bereits bei den Gliadin-Antikörpern, sinkt auch die Konzentrationen der Endomysium-Antikörper unter glutenfreier Ernährung mit zunehmender Therapiedauer ab.

Gewebstransglutaminase-Antikörpertest: Sehr hohe Sensitivität, hohe Spezifität

Der Nachweis von tTG-Antikörpern gilt als bester und spezifischster Suchtest bei der Zöliakie-Diagnostik. Dank seiner sehr hohe Sensitivität und hohen Spezifität ist ein tTG-IgA-Test für Personen mit Verdacht auf Glutenunverträglichkeit die erste Wahl.

IgA-Mangel ausschließen

Test auf EmA-IgA und tTG-IgA-Antikörper gelten somit als am zuverlässigsten, wobei tTG-IgA-Tests aus Kosten- und Zeitgründen vorgezogen werden. Fällt der Antikörper-Test negativ aus, kann eine Glutenunverträglichkeit mit relativ großer Sicherheit ausgeschlossen werden.

Wichtig bei der Diagnose ist, dass ein Mangel an Immunglobulin A (IgA-Mangel) ausgeschlossen wird. Etwa 3 bis 7 Prozent aller Zöliakie-Betroffenen sind nicht in der Lage sind, ausreichend IgA zu produzieren. Ein IgA-Antikörpertest würde daher auch bei Vorliegen einer Zöliakie negativ ausfallen.

Daher muss bei der Diagnose auch immer die Gesamtkonzentration an IgA mitbestimmt werden. Liegt ein IgA-Mangel vor, kann zur Bestimmung von tTG-Antikörpern auch ein IgG-basierter Test durchgeführt werden. Ebenso gibt es einen EMA-IgG-Test. Auch der Einsatz der weniger spezifischen Gliadin-Antikörper hilft die Unsicherheit bei einem IgA-Mangel zu umgehen, da die IgG-Antikörper eine höhere Genauigkeit zeigen.

Nach der Blutuntersuchung folgt die Biopsie

Ein Bluttest auf die Antikörper Transglutaminase, Endomysium und Gliadin gibt immer nur den ersten, wichtigen Hinweis auf eine Glutenunverträglichkeit, aber noch keine Garantie.

Gemäß den Richtlinien der European Society of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (ESPGAN) muss das Ergebnis der Bluttests immer durch eine Dünndarmbiopsie abgesichert werden. Erst dann kann die endgültige Diagnose „Zöliakie“ gestellt werden.

Bei der Dünndarmbiopsie handelt es sich um eine Magen- und teilweisen Dünndarmspiegelung, bei der Gewerbeproben aus dem unteren Zwölffingerdarm gesichert werden. Die Untersuchung hört sich zwar schlimm an, ist aber gänzlich ungefährlich und bereits in 10 bis 15 Minuten überstanden.

Vom Mund wird eine Kamarasonde durch die Speiseröhre, in den Magen bis in den Dünndarm geschoben. Dabei werden mehrere kleine Schleimhautproben entnommen, die anschließend von einem Pathologen mikroskopisch untersucht werden.

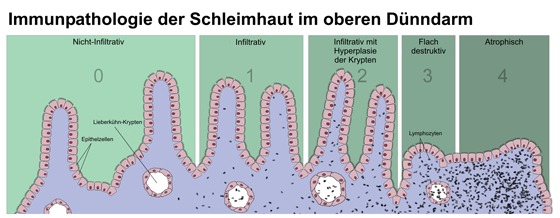

Wie ist die Dünndarmschleimhaut aufgebaut? Weist die Schleimhaut eine Vermehrung von Entzündungszellen auf? Diese und weitere Fragen geben bei der Untersuchung der Gewebsproben Aufschluss darüber, ob tatsächlich eine Zöliakie vorliegt. Die Beurteilung der Dünndarmbiopsie erfolgt anhand der sogenannten Marsh-Klassifikation.

Das folgende Diagramm veranschaulicht die verschieden Stadien einer Zöliakie:

Diagramm zur Veranschaulichung der verschieden Stadien (Marsh-Kriterien) einer Zöliakie | © CC BY-SA 3.0

Um die Diagnose Zöliakie zu stellen, werden mittlerweile nicht nur Schleimhautläsionen vom Marsh-Typ 3, sondern auch vom Marsh- Typ 2 akzeptiert.

Wichtig bei der Diagnose ist, dass infektiöse Ursachen der Entzündung, Nahrungsmittelallergien, andere autoimmune Magen-Darmerkrankungen, sowie andere Erkrankungen, Defekte und Störungen ausgeschlossen werden können.

Weiter muss sowohl bei der endoskopischen Biopsie, als auch bei der Blutuntersuchung eine ausreichende Glutenzufuhr gesichert sein, da sich die Schleimhautveränderungen im Darm und die erhöhten Antikörper im Blut bei einer glutenfreien Diät zurückbilden, bzw. in den Normbereich absinken.

Ergebnisse Antikörpertest + Biopsie = Diagnose

Fällt der Bluttest auf Transglutaminase-, bzw. Gliadin-Antikörper positiv aus und wird bei der Biopsie eine Zottenantrophie (Schwund an Darmzotten) diagnostiziert, so kann mit Sicherheit Zöliakie diagnostiziert werden. Fallen die Bluttest negativ und die Biospie normal aus, kann eine Glutenunverträglichkeit ausgeschlossen werden.

Bei positiven Bluttests aus Transglutaminase/Gliadin-Antikörpern, jedoch normalen Biopsie-Ergebnissen ist eine latente Zöliakie möglich. Man spricht dann nicht von einer Glutenunverträglichkeit, sondern von einer Glutenüberempfindlichkeit bzw. Glutensensitivität.

Fallen die Blutuntersuchungen auf tTG und DGP hingegen negativ aus, wird aber bei der Dünndarmbiopsie ein Zottenschwund festgestellt, ist eine Zöliakie oder ein IgA-Mangel möglich. Oder es verbirgt sich eine andere Ursache hinter dem Zottenschwund.

Fazit

Die Zöliakie, auch das „Chamäleon der Krankheiten“ genannt, wird oftmals unentdeckt und ist trotzt verbesserter Diagnosemöglichkeiten nicht leicht zu diagnostizieren.

Für die Erstdiagnose werden bei Verdacht auf eine Glutenunverträglichkeit mittels einer Blutuntersuchung Antikörper bestimmt. Dabei können Antikörper gegen Gewebstransglutaminase (tTG ), gegen Endomysium (EMA) und gegen deamidierte Gliadin-Peptide (DGP) untersucht werden. Ein Bluttest auf Antikörper gegen Gewebstransglutaminase (tTG) IgA gilt heute als bester und spezifischster Suchtest, sofern kein IgA-Mangel vorliegt.

Eine positive Erstdiagnose muss jedoch immer noch durch eine Dünndarmbiopsie gesichert werden. Erst wenn sowohl die Blutuntersuchung auf Transglutaminase, bzw. Gliadin-Antikörper positiv ausfällt und bei der Biopsie ein Schwund an Darmzotten festgestellt wurde, gilt die Diagnose Zöliakie als sicher.

Doch so schwer auch die Diagnose für eine Zöliakie zu stellen ist, so leicht lassen sich die Begleiterscheinungen einer Glutenunverträglichkeit therapieren.

Mit den Fragen, wie man eine Zöliakie behandelt, beschäftigen wir uns um nächsten Teil der Artikelreihe zum Thema Glutenunverträglichkeit.

Natalie Müller meint

Hallo… danke für die super erklärten Sachen… Ich habe Hashimoto und kämpfe schon ewig mit meinem Darm und habe vor kurzen deshalb bei meinem Arzt einen Bluttest für Zöliakie machen lassen dieser war negativ … Wie könnte er auch positiv ausfallen ich ernähre mich schon seid einem Jahr glutenfrei..natürlich habe ich meinem Arzt das auch gesagt aber er meint trotzdem –nein der Test ist 100%tig… aber dank ihrem Text weiß ich doch genauer bescheid..ich habe in ein paar Monaten einen Termin für eine Biopsie natürlich werde ich bis dahin Gluten essen müssen 🙂

Danke 🙂